Купить автотрансформаторы

Когда слышишь 'купить автотрансформаторы', первое, что приходит в голову — экономия на меди и габаритах. Но на практике это палка о двух концах: да, вес меньше, чем у двойных обмоточных, но гальваническая связь между обмотками иногда создаёт такие проблемы по изоляции, что проще было брать классический трансформатор. Особенно в сетях с старыми распределительными щитами, где скачки напряжения — норма.

Почему автотрансформаторы до сих пор актуальны в РФ

У нас в стране до сих пор массово эксплуатируются сети 6-10 кВ, построенные ещё в советское время. Там, где нужно плавное регулирование напряжения без частых переключений, автотрансформаторы незаменимы. Но многие закупают их, ориентируясь только на цену, а потом сталкиваются с перегревом в точках отпаек. Помню случай на подстанции в Ленобласти: поставили дешёвый автотрансформатор 160 кВА, а через полгода пришлось менять из-за межвитковых замыканий — виной оказалась плохая термообработка обмоточного провода.

Китайские производители, вроде ООО Шаньдун Кайчуань Электроэнергетическое Оборудование, часто предлагают модели с запасом по току до 25%, что для наших сетей с их перекосами фаз — большое преимущество. Но важно смотреть не только на паспортные данные, но и на реальные испытательные протоколы. Их сайт sdkcpower.ru выложил тесты по ГОСТ 3484-77, что сразу вызывает доверие.

Кстати, их серия АТДЦН-40000/110 показала себя неплохо в условиях Крайнего Севера — там, где другие образцы трескались при -50°C из-за хрупкости изоляции. Но опять же, надо учитывать, что китайские стали для магнитопровода иногда имеют повышенные потери холостого хода, что для энергоёмких производств критично.

Типичные ошибки при подборе автотрансформаторов

Самая частая ошибка — игнорирование коэффициента трансформации в режиме холостого хода. Многие думают, что раз автотрансформатор, то можно брать 'с запасом' по напряжению. На деле же, если взять модель с завышенным Uном, при резких бросках нагрузки возникнут перенапряжения в общей точке обмотки. Особенно это касается старых производств с асинхронными двигателями, где пусковые токи превышают номинал в 5-7 раз.

Ещё один момент — системы охлаждения. В проектах часто указывают 'естественное воздушное охлаждение', но в реальных щитовых, где температура летом поднимается до 40°C, этого недостаточно. Приходится докупать дополнительные вентиляторы, а это и место, и деньги. У Shandong Kaichuan в новых моделях АТМ-2500 уже встроены датчики перегрева с автоматическим включением обдува — мелочь, но на практике спасает от внеплановых отключений.

Недавно видел, как на металлургическом комбинате под Челябинском поставили автотрансформатор без учёта высоты над уровнем моря. На высоте 800 метров плотность воздуха ниже, охлаждение хуже — в итоге пришлось снижать нагрузку на 15%. Такие нюансы в паспортах часто не пишут, нужно требовать расчётные графики у производителя.

Особенности китайских автотрансформаторов для российского рынка

Компания ООО Шаньдун Кайчуань Электроэнергетическое Оборудование из Китая давно работает с нашими энергетиками. Их особенность — адаптация изоляции под российские перепады влажности. У нас в Приморье, где влажность доходит до 98%, их образцы с пропиткой компаундом на эпоксидной основе служат без проблем 5-7 лет, тогда как отечественные аналоги начинают 'потеть' уже через три года.

Но есть и подводные камни. Например, в их каталогах указаны параметры для идеальных условий. Когда мы заказывали партию для нефтеперерабатывающего завода, пришлось отдельно оговаривать виброустойчивость — в базовой комплекции крепления магнитопровода были рассчитаны на нормальные нагрузки, а у нас рядом компрессорные цеха. Сделали усиленные кронштейны, но это +12% к стоимости.

Сейчас на их сайте sdkcpower.ru появились модели с дистанционным мониторингом — телеметрия температуры обмотки и степени износа изоляции. Для удалённых подстанций это удобно, но пока непонятно, как их системы совместимы с нашими АСУ ТП. Тестируем на экспериментальной линии в Подмосковье — пока сбоев нет, но данные приходят с задержкой до 2 секунд.

Практические кейсы применения в промышленности

На химическом комбинате в Дзержинске ставили автотрансформаторы для питания реакторов с плавным регулированием температуры. Сначала пробовали отечественные АОТС-10000, но они не выдерживали циклических нагрузок — при резком изменении тока возбуждения появлялся гул, через месяц ослабли прессующие пластины. Перешли на китайские аналоги от Shandong Kaichuan с дополнительными стяжными шпильками — проблема исчезла.

Интересный случай был с лакокрасочным заводом, где нужно было стабилизировать напряжение при работе печей сушки. Поставили автотрансформатор с РПН — всё хорошо, но забыли про гармонические искажения от тиристорных регуляторов. Пришлось добавлять фильтры высших гармоник. Теперь всегда советую заказчикам делать полный анализ сети перед тем, как купить автотрансформаторы.

Для насосных станций в сельском хозяйстве брали компактные модели 35 кВ. Там важна была стойкость к пыли — в стандартном исполнении защита IP23 не спасала от мелкой зерновой пыли. ООО Шаньдун Кайчуань по спецзаказу сделали корпуса с фильтрами тонкой очистки, но пришлось ждать поставку 3 месяца.

Что проверять перед закупкой

Первое — реальные испытания на КЗ. В паспорте пишут одно, а при тестах на стенде иногда выявляется, что динамическая стойкость ниже заявленной. Особенно это касается обмоточных проводов прямоугольного сечения — в местах изгиба бывают микротрещины.

Обязательно запрашивайте протоколы проверки системы охлаждения. Как-то раз увидел, что вентиляторы в автотрансформаторе подключены без защиты от обратного вращения — при отключении лопасти останавливались в произвольном положении, что уменьшало эффективность обдува.

И всегда смотрите на условия гарантии. У sdkcpower.ru, например, гарантия 5 лет, но только при соблюдении графика ТО раз в полгода. Это не всегда реализуемо в удалённых районах, поэтому лучше сразу обсуждать возможность продления межсервисных интервалов.

Перспективы развития технологии

Сейчас многие переходят на сухие автотрансформаторы — меньше проблем с утечкой масла, проще обслуживание. Но у них хуже теплоотдача, нужны принудительные системы обдува. Китайцы в лице Shandong Kaichuan экспериментируют с нанокерамическими покрытиями обмоток — обещают повысить теплопроводность на 30%, но пока серийных образцов нет.

В умных сетях начинают внедрять автотрансформаторы с цифровыми двойниками — можно заранее просчитать износ изоляции. Но для этого нужны точные модели нагрузок, а у нас данные часто собираются устаревшими системами учёта.

Лично я считаю, что будущее за гибридными решениями — где часть обмотки выполнена по классической схеме, а часть — с применением высокотемпературных сверхпроводников. Пока это дорого, но для критических объектов уже имеет смысл. Главное — не гнаться за новинками без тщательных испытаний в реальных условиях.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Взрывозащищенный настенный распределительный щит

Взрывозащищенный настенный распределительный щит -

Трехфазный автомат

Трехфазный автомат -

Двухдверный настенный корпус распределительного щитка

Двухдверный настенный корпус распределительного щитка -

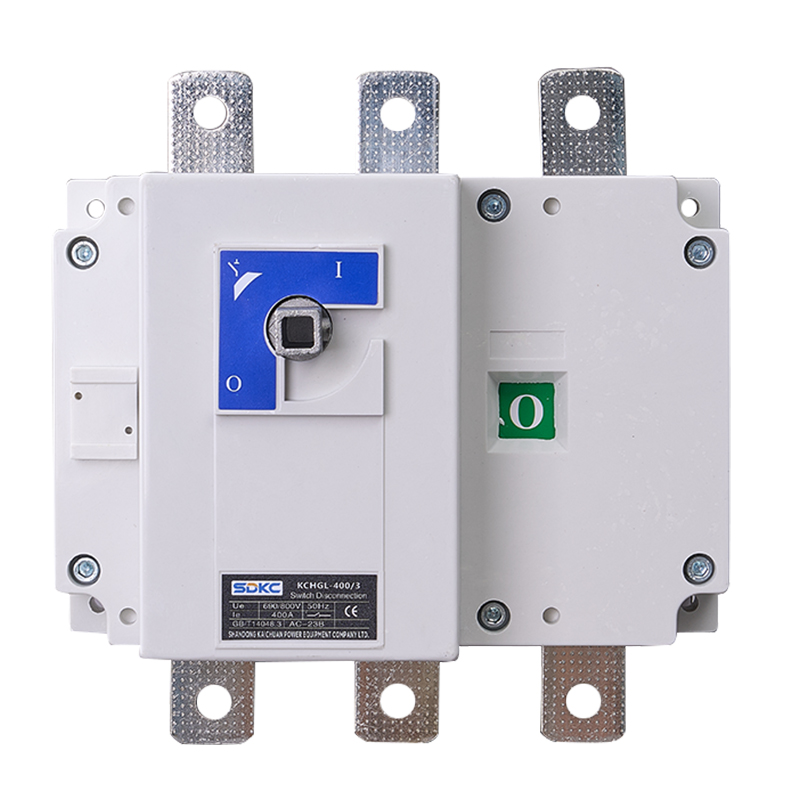

Разъединитель 3p

Разъединитель 3p -

Горный трансформатор

Горный трансформатор -

Высокозащищенный частотный преобразователь

Высокозащищенный частотный преобразователь -

Двухдверный распределительный шкаф из нержавеющей стали

Двухдверный распределительный шкаф из нержавеющей стали -

Частотный преобразователь для шкафного кондиционера

Частотный преобразователь для шкафного кондиционера -

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе 4P

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе 4P -

Выкатной автоматический выключатель рамного типа

Выкатной автоматический выключатель рамного типа -

Напольный электрический шкаф

Напольный электрический шкаф -

Пластиковый корпус автоматического переключателя двойного питания

Пластиковый корпус автоматического переключателя двойного питания

Связанный поиск

Связанный поиск- Отличные небольшие трехфазные трансформаторы

- Цена вторичного трансформатора в Китае

- преобразователь частоты 220

- Китайские производители подключенных пускателей трехфазных двигателей

- Китайские заводы по производству автоматических выключателей 6ka

- Купить низковольтные трансформаторы внутреннего освещения

- Китайские производители устройств утечки тока для электроустановок

- Дешевые автоматический выключатель 32a фабрики

- Лучшие страны-покупатели для автоматического выключателя 1p в Китае

- Производители инверторов в Китае